Das politische Ziel steht fest: Bis 2025 sollen neu eingebaute Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Eine moderne Gas-Brennwertheizung schafft das selbst in Kombination mit einer Solarthermieanlage nicht. In Zeiten hoher Energiepreise möchten viele Kund:innen zudem Heizkosten einsparen – und zugleich unabhängiger von fossilen Brennstoffen werden. Eine sinnvolle Alternative sind deshalb Wärmepumpen. Die wichtigsten Fragen sind hier beantwortet.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

Wärmepumpen nutzen Wärme aus der Umwelt, um Gebäude zu heizen. Sie entziehen dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Luft Wärme und heben diese auf ein zum Heizen geeignetes Temperaturniveau.

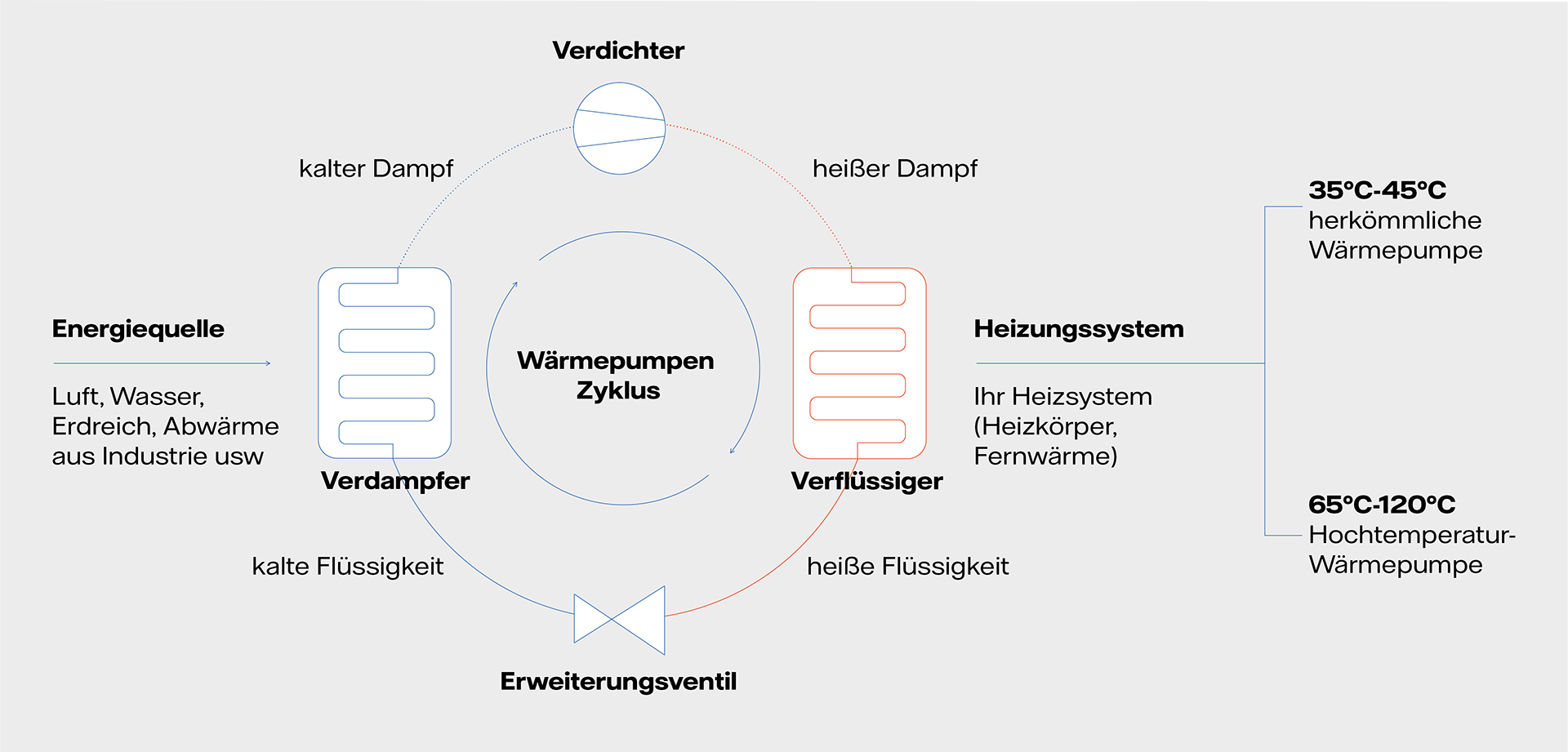

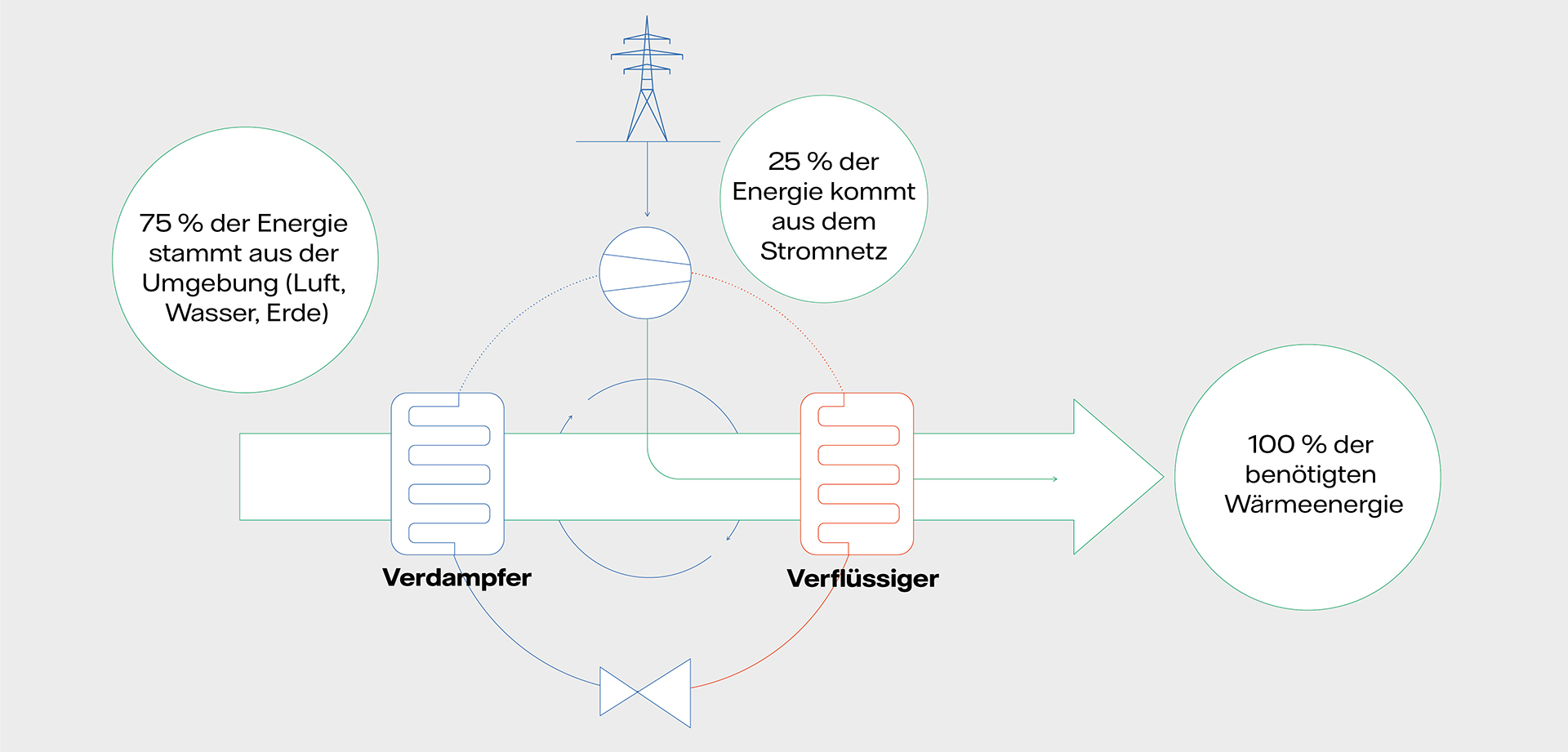

Das funktioniert so: Im Inneren der Wärmepumpe zirkuliert wie beim Kühlschrank ein Kältemittel, das schon bei niedrigen Temperaturen verdampft. Das nun gasförmige Kältemittel wird mit einem Kompressor verdichtet. Die dabei entstehende Wärme wird an die Heizung abgegeben. Für diesen Prozess benötigt die Wärmepumpe Strom. Stammt dieser aus erneuerbaren Quellen, ist die Wärmepumpe nahezu CO2-neutral. Je höher die erforderlichen Temperaturen für die Heizung, desto mehr Strom muss zur Kompression des Gases eingesetzt werden. Anschließend verflüssigt sich das Kältemittel und der Wärmepumpenkreislauf beginnt von Neuem.

Welche Wärmepumpen gibt es?

Von den im vergangenen Jahr verkauften 154.000 Wärmepumpen entfallen mehr als 80 Prozent auf Luft-Wärmepumpen. Sie nutzen die Umgebungsluft zum Heizen und sind einfacher zu installieren als Erdwärmepumpen. Andere Wärmepumpen zapfen Erdwärme als Wärmequelle an. Sie kann zum Beispiel durch Erdwärmesonden gewonnen werden, die tief im Boden liegen und mit einer frostsicheren Flüssigkeit arbeiten.

Luftwärmepumpe / © Sevda Ercan / stock.adobe.com

Ist es effektiv, mit Strom zu heizen?

Fast immer, denn je nach Modell erzeugt eine Wärmepumpe im Schnitt aus einer Kilowattstunde Energie drei oder vier Kilowattstunden Wärme. Für den Fall sehr kalter Außentemperaturen verfügen die meisten Luftwärmepumpen über einen Elektroheizstab.

Um welche Investitionskosten geht es?

Luftwärmepumpen sind ab etwa 15.000 Euro und Erdwärmepumpen ab 25.000 Euro verfügbar. Über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) können Bauherren und Modernisierer bis zu 35 Prozent der Kosten für Anschaffung und Einbau zurückbekommen, beim Wechsel von einer Ölheizung zu einer Wärmepumpe sogar bis zu 45 Prozent. Unser Tipp: Wenn Sie einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen lassen, erhalten Sie weitere 5 Prozent Zusatzförderung auf alle Ihre Sanierungsmaßnahmen.

Eignen sich Wärmepumpen auch für ältere Häuser?

Grundsätzlich ist eine technische Installation einer Wärmepumpe in jedem Bestandsgebäude möglich. Ob das im Einzelfall auch wirtschaftlich und effizient umsetzbar ist, sollte ein Energieeffizienz-Experte analysieren – am besten im Rahmen eines individuellen Sanierungsfahrplans, der die Vor-Ort-Gegebenheiten wie Dämmung oder Flächenheizung berücksichtigt, die Wärmesituation bewertet und den Wärmebedarf berechnet. So spielen die Dämmung und Qualität der Fenster oft eine große Rolle.

Wo liegen die Knackpunkte?

Herkömmliche Wärmepumpen erreichen Vorlauftemperaturen von etwa 35 bis 45 Grad. Das ist die Temperatur des Heizungswassers, wenn es in die Rohre und Heizkörper strömt. Dazu passen am besten große Heizkörperflächen, moderne Wandheizungen oder Fußbodenheizungen. Traditionelle Rippenheizkörper sind dagegen kompakter, benötigen noch heißeres Wasser und eignen sich daher nur bedingt für einen Wärmepumpenbetrieb. Vattenfall plant deshalb, in Zukunft Luft-Wasser-Wärmepumpen zu verbauen, die sich auch in Bestandsgebäuden mit höherem Wärmebedarf effizient betreiben lassen.

Wie laut sind Wärmepumpen?

Lange hieß es, dass Wärmepumpen laut sind. Tatsächlich sind inzwischen viele moderne Wärmepumpen sehr leise, sodass die Lautstärke nicht mehr als Kaufbarriere betrachtet werden kann. Man sollte jedoch darauf achten, dass man eine qualitativ hochwertige Wärmpumpe auswählt. In vielen Fällen wird die Wärmepumpe im Garten aufgestellt. Dabei muss aus Lärmschutzgründen ein Mindestabstand zum Nachbargrundstück eingehalten werden.

Gibt es spezielle Stromtarife für die Wärmepumpen?

Für Wärmepumpen gibt es spezielle Wärmepumpentarife, die oft günstiger sind als Haushaltsstromtarife. Der Verbrauch wird getrennt vom Haushaltsstrom mit einem eigenen Stromzähler gemessen.

Wie hoch sind die Verbrauchskosten?

Für einen Durchschnittshaushalt mit 3.500 kWh Jahresverbrauch für die Wärmepumpe liegen die Jahreskosten aktuell bei ca. 1.500 Euro. Dies kann je nach Anbieter und Netzgebiet stark variieren. Durch die aktuellen Verwerfungen an den Energiemärkten ist ein seriöser Heizkostenvergleich zur Gas- oder Ölheizung kaum möglich. Unter Umweltschutzaspekten (bei Ökostromnutzung), der Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen sowie den explodierenden Gas-/Ölpreisen spricht zurzeit vieles für eine Investition in eine Wärmepumpe.

Welche klugen Alternativen gibt es zur Wärmepumpe?

Insbesondere in den Speckgürteln und außerhalb der Ballungszentren ist die Wärmepumpe aktuell die beste Lösung. In städtischen Gegenden ist dagegen auch ein Anschluss an ein Fernwärmenetz naheliegend. Dabei wird ein Gebäude von einem Kraft- oder Heizkraftwerk mit Wärme beliefert – und braucht keine eigene Heizquelle mehr. Wärmenetze sind ein großer Hebel für klimafreundliches Wohnen. Denn sie haben insbesondere im engen, städtischen Gebäudebestand die geringsten CO2-Vermeidungskosten.