Rückbau des Kernkraftwerks Brunsbüttel: Ein Blick hinter die Kulissen

Mit der endgültigen Abschaltung des Kernkraftwerks Brunsbüttel im Jahr 2011 begann eines der anspruchsvollsten technischen Projekte Norddeutschlands: die Planung und später die Umsetzung der Stilllegung und des Abbaus der Anlage. Schritt für Schritt wird das ehemalige Kraftwerk seither auf hohem technischem Niveau und unter strengen Sicherheitsauflagen demontiert.

Das Kernkraftwerk Brunsbüttel nach dem Abbau der Energieversorgung 2022

Nach dem Abschalten eines Kernkraftwerks folgt zunächst der sogenannte Nachbetrieb. In dieser Phase werden die Brennelemente aus der Anlage entfernt, Anlagenteile erfasst, Abbaupläne erstellt und geeignete Verfahren zur Dekontamination und Zerlegung festgelegt. Erst nach Erteilung der 1. Stilllegungs- und Abbaugenehmigung – in Brunsbüttel war das im Dezember 2018 – kann der eigentliche Abbau beginnen.

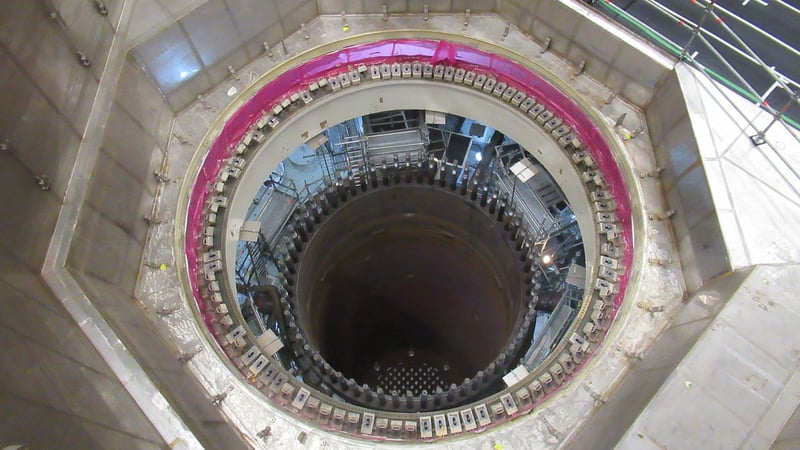

Blick in den leeren Reaktordruckbehälter – 99 Prozent des radioaktiven Inventars in einem Kernkraftwerk befinden sich in den Brennelementen. Mit der sogenannten Brennelementfreiheit in 2017 wurde das radiologische Inventar im Kernkraftwerk Brunsbüttel auf 1 Prozent reduziert.

Mit dem Entfernen des letzten Brennelements im Juni 2017 und der letzten Sonderbrennstäbe im Februar 2018 haben rund 99 Prozent des radioaktiven Inventars die Anlage verlassen. Von dem dann verbleibenden ein Prozent des radioaktiven Inventars befanden sich wiederum mehr als 90 Prozent im Reaktordruckbehälter und seinen Einbauten, welche im folgenden rückgebaut wurden.

Einer weitere atomrechtlichen Genehmigung wird noch in Jahr 2025 erwartet, um andere Bereiche des Kraftwerkes, insbesondere den Reaktordruckbehälter abbauen zu dürfen.

Präzision unter Wasser

2019 kam in Brunsbüttel ein eigens entwickelter Unterwasserroboter zum Einsatz.

Bei der Zerlegung des Reaktordruckbehälters im KKB wird ein Unterwasserroboters eingesetzt.

Das Wasser dient dabei als Abschirmung zur Minimierung der Strahlenexposition. Mit einem Wasserstrahlschneider zerteilte er die Einbauten des Reaktordruckbehälters – ein Verfahren, das höchste Präzision mit optimalem Strahlenschutz verbindet. Die Zerlegung der ersten Großkomponenten war ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur „grünen Wiese“.

Im November 2022 wurde ein weiterer Meilenstein im Abbau erreicht: Mit dem Ausbau des sechs Tonnen schweren unteren Kerngitters wurde die letzte große Komponente aus dem Reaktordruckbehälter entfernt. Im Absetzbecken wurde es anschließend in kleinere, verpackbare Stücke zerlegt. Auch hierbei kam das sogenannte Wasserstrahlabrasivschneiden zum Einsatz.

Ausbau des Kerngitters aus dem Reaktordruckbehälter und Zerlegung

Die Zerlegung der Komponenten in möglichst kleine Teile ist wichtig, um einerseits mit wenig Abfallvolumen auskommen zu können und andererseits die zerlegten Teile in die zugelassenen Endlagerbehälter verpacken zu können. Dazu werden alle Schnitte im Abbau genaustens vorgeplant.

Tonnenweise Material im Abbau

Ein weiteres eindrucksvolles Abbauprojekt im Kernkraftwerk Brunsbüttel ist im Herbst 2023 gestartet und erfolgreich abgeschlossen: die Demontage der sogenannten Vorwärmerbühne. Sie gehörte während des Kraftwerksbetriebs zu den zentralen Komponenten des Wasserdampfkreislaufs und diente dazu, das Speisewasser vor dem Eintritt in den Reaktordruckbehälter zu erwärmen – ein wichtiger Beitrag zur Effizienz des Anlagenbetriebs.

Rückbau der Vorwärmerbühne des KKB

Insgesamt mussten rund 1.000 Tonnen Material abgebaut werden. Die Fläche, auf denen die Vorwärmer standen, nahm fast 800 Quadratmeter ein. Bei den Arbeiten wurden sämtliche Komponenten sorgfältig charakterisiert, zerlegt und gemäß ihrem Materialtyp und Strahlenschutzstatus sortiert.

Das Ei wird geköpft

Der Rückbau schreitet an mehreren Orten im Kraftwerk deutlich sichtbar voran, wofür beispielhaft die Kondensationskammer und die Frischdampf-Umleitstation genannt seien. Ein besonderer Moment wird es jedoch sein, wenn das erste Betonsegment aus dem Sicherheitsbehälter herausgeschnitten sein wird, das Ei sozusagen geköpft ist. Aktuell werden hier die äußeren Ummantelungen des Sicherheitsbehälters zerlegt und demontiert. In Vorbereitung hierfür wurden vorher alle Anschlüsse zum Reaktordruckbehälter sowie alle Systeme aus dem Sicherheitsbehälter entfernt.

Sicherheit hat oberste Priorität

Auch während der Stilllegung gilt das zentrale Schutzziel: der Schutz von Mensch und Umwelt. Das Gefährdungspotenzial ist heute deutlich geringer als im Leistungsbetrieb, da das radioaktive Inventar stark reduziert wurde. Zahlreiche Schutzmaßnahmen, von geschlossenen Systemen über Filteranlagen bis hin zu strengen Strahlenschutzvorgaben, sorgen für maximale Sicherheit.

Wohin mit den Reststoffen?

Nur ein kleiner Teil der Gesamtmasse eines Kernkraftwerks ist tatsächlich nach Abschluss der Bearbeitung nicht freigebbar und daher dem radioaktiven Abfall zuzuordnen. Hier ist es wichtig zischen Aktivierung und Kontamination zu unterscheiden. Bei der Aktivierung ist ein Material durch Bestrahlung mit Neutronen während des Betriebs selber radioaktiv geworden, bei einer Kontamination nur an der Oberfläche mit radioaktiven Stoffen verunreinigt. Kontamination lässt sich in der Regel durch Reinigung oder durch Schmelzverfahren beseitigen.

Aktivierte Materialen können nicht gesäubert werden und werden in der Regel dem radioaktiven Abfall zugeführt. Die Stärke der Aktivierung verringert sich mit der Zeit durch den radioaktiven Zerfall.

Rund 97 Prozent der Materialien können nach entsprechender Dekontamination wiederverwertet oder konventionell entsorgt werden. Etwa ein bis drei Prozent müssen als radioaktive Abfälle verpackt, zwischengelagert und später in einem Endlager eingelagert werden.

Grundsätzlich unterliegt der Abbau einer kerntechnischen Anlage dem Wertstoffkreislaufgesetz. Das heißt, dass nur Materialien, die sich nicht für eine Nachnutzung eignen, endgelagert beziehungsweise deponiert werden.

Neben radiologisch verunreinigten Materialien muss ein wesentlicher Teil der Materialien aus konventioneller Sicht an eine Deponie abgegeben werden, weil zum Beispiel Asbest enthalten ist oder PCB-haltige Farbanstriche existieren.

Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle am Standort des Kernkraftwerks Brunsbüttel

Im September 2024 wurde das neu errichtete Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle am Standort des Kernkraftwerks Brunsbüttel an die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung übergeben, die die Lager für radioaktive Abfälle in Deutschland betreibt. Das Lager ist so dimensioniert, dass es sowohl sämtliche schwach- und mittelradioaktiven Abfälle aus dem Betrieb und dem Abbau des Kernkraftwerks Brunsbüttel aufnehmen kann, sowie Abfälle aus der Betriebszeit des Kernkraftwerks Krümmel.

Symbol des Wandels

Der Rückbau des Kernkraftwerks Brunsbüttel steht nicht nur für technisches Know-how, sondern auch für den Wandel der deutschen Energiepolitik. Was einst Strom für hunderttausende Haushalte lieferte, macht nun Platz für Neues.

Abonnieren Sie den Newsletter THE EDIT

THE EDIT ist der monatliche Newsletter von Vattenfall. Jede Ausgabe beleuchtet ein neues Thema aus der Welt der nachhaltigen Energie und der Fossilfreiheit.